27 февраля день памяти Элия Белютина.

27 февраля день памяти Элия Белютина.

Но теперь мы уже будем вспоминать и его соратницу, друга, жену , не менее

Но теперь мы уже будем вспоминать и его соратницу, друга, жену , не менее

талантливого и значимого человека — писательницу, историка, искусствоведа,

градозащитницу Нину Михайловну Молеву, ушедшую 11 февраля 2024 года.

Вместе с ними ушла эпоха. Эпоха гигантов, эпоха личностей, эпоха людей

безусловно значимых для своего времени и устремленных своей деятельностью в

будущее.

«Деятельность Белютина в 1960-х годах, безусловно, важна для изменения

художественного сознания той эпохи … мне вспомнились попытки организации

художественных студий в 1960-е годы, из которых наиболее общественно

выявленной стала студия «Новая реальность» под руководством Элия Белютина.

Конец 50-х – нач. 60-х годов в советском искусстве определяется как эпоха;

оттепели/ по названию романа И. Эренбурга /. Это было время больших надежд на

радикальные изменения не только в идеологии и политике, но и в культурной жизни

страны.

Молодые советские художники с огромным интересом начинают

экспериментировать в запрещенных ранее художественных направлениях.

Особый интерес вызывают такие направления как экспрессионизм и абстракция.

В конце 50-х годов проблематика абстрактного искусства интересовала собственно

достаточно узкие круги. И хотя в это время прямых официальных запретов на это

искусство не существовало, но и широкой выставочной деятельности не

наблюдалось. Абстрактное искусство находилось на стадии

осмысления и накопления. Знакомство с ним происходило, как правило, в приватной

обстановке в мастерских и на квартирах самих художников.

Одним из наиболее активных художественных объединений того времени

становится студия «Новая реальность», овладевавшая новым художественным

языком под руководством Элия Белютина.» пишет искусствовед Лариса Кашук

Эпоха Белютина продолжалась и в 70 — е, и в 80-е годы и далее, неотделимо

от студии «Новая реальность», вместе с развивающимся, меняющимся в

соответствии со временем художественным языком, вплоть до его ухода в 2012 году.

Элий Михайлович Белютин, Нина Михайловна Молева — личности

неординарные, неоднозначные, но безусловно талантливые, полностью

погруженные в свое дело, владеющие умами людей, как никто. чувствующие

современность, обладающие мощным интелектом — люди эпохи. Или те кто эту

эпоху создают.

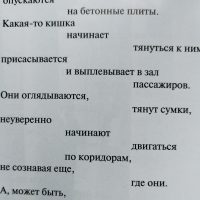

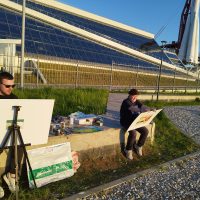

Сибирские этюды Владимира Виноградова (масляная пастель,картон). Наброски и размышления

Сибирские этюды Владимира Виноградова (масляная пастель,картон). Наброски и размышления